上海现代农业产业园(横沙新洲)专项规划正式获批!四大创新亮点勾勒未来农业发展新蓝图

2025年8月23日,市政府批复了《上海现代农业产业园(横沙新洲)专项规划》,该规划在横沙新洲国土空间总体规划基础上,结合专业规划和实施需求,对生态蓝绿网络、综合交通、市政基础设施、公共服务配套、加工区、核心区布局等开展了深化研究,落实了园区河湖蓝线、道路红线、核心区启动区、加工区启动区、近期实施市政设施、公共服务设施等规划控制线,是横沙新洲产业园后续相关建设项目审批的法定依据。

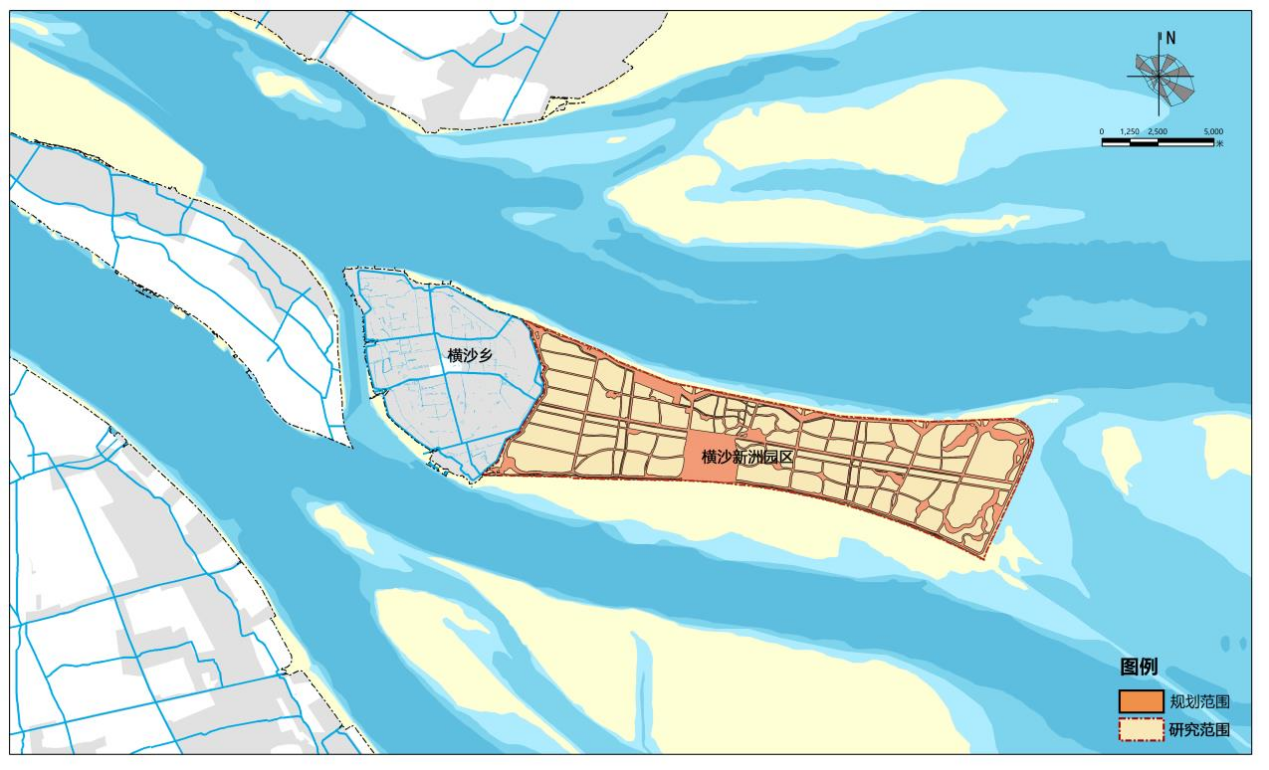

图1 横沙新洲规划范围图

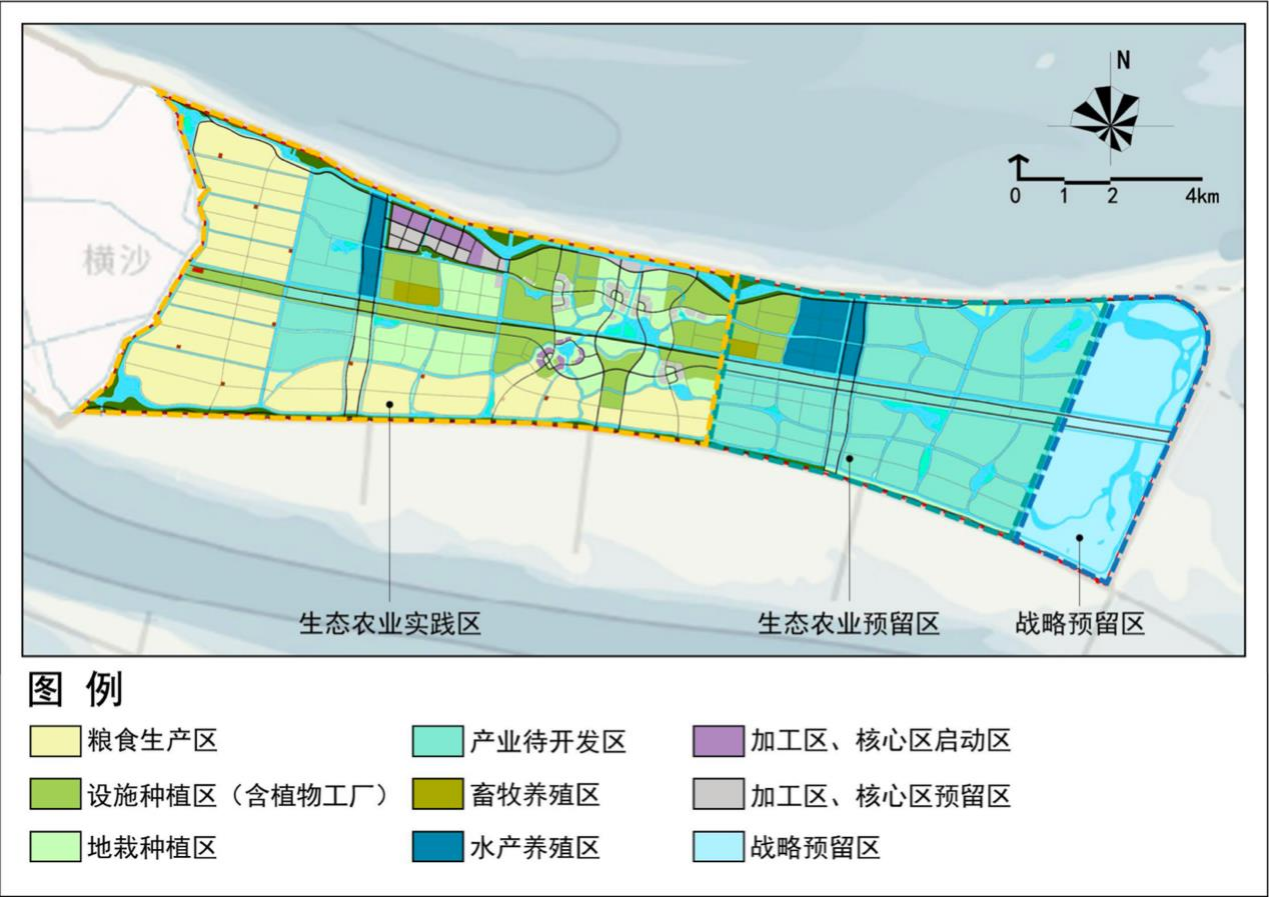

此次专项规划在编制过程中,对横沙新洲产业园功能定位进行了深化研究,重点突出四方面要求:一是保障功能,体现特色。牢牢把握“以农为本”根本要求,切实体现现代农业产业园特点,支撑园区生态保护、现代农业产业生产运营要求。二是生态绿色,乡野风貌。牢牢把握绿色生态发展主旋律,注重构建新洲生态体系,落实自然生态风貌要求。三是节约资源,集约土地。规划布局统筹考虑已形成的农田、水系、海塘大堤等自然资源和基础设施,节约投资,降低成本。四是近远结合,预留空间。根据产业园开发节奏,分步推进红线落实工作,为远期市委市政府战略实施预留好空间。

图2 横沙新洲产业布局规划图

此次专项规划主要在四方面体现了创新:

一、凸显生态优先理念

专项规划在稳定国土空间总体规划确定的水面率要求和骨干水网结构基础上,对生态体系构建、河道规模优化、线形美化进行了深入思考,并确定河湖水系落位布局。一是完善河湖体系。稳定国土空间总体规划确定的15%水面率,适当缩小集中大水面,结合现状浅水面、生物多样性保护、景观打造、产业用水等需求,增设0.1-0.2平方公里的小水面,共规划大小湖面十余处,形成河湖交错、星罗棋布的水网架构,为生态系统构建提供更好条件。二是合理确定河道规模。根据农业生产特点、各级水系功能,分类设置河道规模。骨干河道以满足除涝安全、活水畅流、蓄淡灌溉等功能要求为底线。支级河道更好满足农业生产、景观布设、生态涵养需求。三是优化河道线形。改变以往横平竖直的蓝线布局,通过宽窄变化、节点放宽等方式,塑造河湖肌理,为后续工程设计提供良好基础。

二、打造自然乡村肌理

2023年4月至8月,农投集团组织开展核心区概念方案国际征集,立足世界级现代都市生态绿色农业示范区的发展目标,构建“特色鲜明、尺度适宜,水陆交融、自然开放,集约高效、功能融合”的核心区空间形态和布局结构,打造自然融合的乡村肌理风貌,为专项规划空间方案编制提供支撑。一是实施组团布局。避免过于集中的用地布局和城市化设计手法,形成“多组团”和“小聚落”的空间结构。结合农业产业布局特点,单个组团规模在10-25公顷左右,分多个开发地块,可分步推进实施。二是优化开发强度,在布局方式上,建设用地点状布局与生态空间、生态走廊互相嵌入,实现开发组团内绿化开敞公共空间与外部林地、河道、农田等生态空间共享互通,既提高建设用地使用效率、降低建筑高度,又可营造开放、交互共享的品质体验环境。建筑高度总体控制在18米以内,形成低密度高品质的建设用地空间。

三、服务农业创新发展

聚焦现代绿色生态农业发展和核心技术创新,打造前沿农业科技示范高地,是横沙新洲园区与传统农业园区有别的重要特色,为此本次专项规划对于农业科创的空间予以重点保障,一是夯实载体,根据新洲重点产业项目推进时序安排,结合现状基础设施条件,将核心区西南单元作为核心区农业科创功能的先行启动区,以科创研发功能为主,二是配套融合,根据上海市融合用地政策,在核心区先行启动区、生产加工区的研发和工业用地中,配套不超过15%面积住宿、商业、文化等辅助功能,为产业发展提供更好的公共配套服务。

四、支撑园区全产业链发展

根据横沙新洲发展战略规划定位,横沙新洲要打造宜农宜学宜游品质体验高地,因此本次专项规划从一二三产融合的方针出发,支撑上海现代农业园区发展新标杆的发展愿景。一是确保硬件支撑,从现代农业、设施农业、农产品加工、农业研发、科普教育等一二三产近期重点项目的需求出发,前瞻性布局给排水、电力、通信、道路交通等市政基础设施,保障园区产业项目导入;二是提倡功能融合,结合园区自然融合乡村肌理和建设用地组团式布局,将承载生产创新功能的建设用地、承载产业应用场景的农用地、承载生态保育功能的生态用地形成嵌入式空间格局,构建生产生活生态融合的空间特色,为产业融合提供场景支撑;三是强调公共服务,对标国际先进农业园区,引领未来精准化、智慧化、生态化农业形态和生产方式,按照功能融合、空间复合原则,落实国土空间总体规划的部署,配置四级公共服务设施体系。中单元聚焦核心区启动区,建设一级公共服务设施,集成园区智慧控制中枢、生活服务、卫生、体育等设施;西单元结合近期产业项目,建设1处二级公共服务设施,集聚公共服务、集散、科普展示、休闲体验等功能;同时结合园区门户、交通节点、产业区块、设施用地等空间载体,适当布局生产、游憩、休闲功能复合的三四级公共服务设施,为一二三产融合发展提供后台保障。